在中国六十余年的电视节目发展历程中,电视剧始终处于政府调控与市场机制的双重作用之下。在所有电视节目类型里,电视剧的市场化程度最深,同时也是政府监管力度最强的领域。

今年8月,国家广播电视总局发布的《关于进一步促进电视剧高质量发展的若干措施》(业内简称“广电21条”),核心方向在于通过“减法”实现行业松绑——具体包括缩短审片时限、优化联合审查机制、探索边审边播模式等,其根本目标是进一步释放电视剧行业的生产活力,推动生产力水平提升。

那么,政府为何选择以“做减法”的调控方式,实现行业发展“做加法”的效果?

老百姓“无剧不欢”?缺!剧集供给仍未跟上需求

碎片化时代,多终端并行,老百姓还爱看电视剧吗?事实上,电视剧的核心观赏价值不仅从未消解,还始终保有难以替代的独特优势,甚至在当下的市场中呈现出“需求旺盛、供给不足”的态势。

从观众端来看,电视剧绝对是国民度最高的节目类型,妥妥的“国民级内容”,也是国内电视内容体系里的核心形态。多年来,它的“王者地位”从未动摇过,始终是老百姓最爱看的节目之一——典型如新冠疫情期间,在民众居家隔离的特殊场景下,电视剧有效承担了情感陪伴与精神慰藉功能,充分印证了其社会价值与受众粘性。

从数据上看,2025年上半年全国电视市场中,电视剧的播出比重突破30%,收视比重更是超过39%,两项指标双双创下二十年来历史新高,足见其在观众内容消费中的重要性。不过从资源使用效率来看,当前电视剧供给仍没完全跟上市场需求,电视剧还是有点“不够看”,供需结构还存在不小的缺口。

如何破解“剧难产”困局?改!审批制亟待提速

从生产端看,受供需关系与资本波动影响,国产剧产量堪称“坐过山车”:2012年巅峰时通过审批发行量突破17700集,可到2024年竟不足3500集,短短12年跌幅超80%,直接从“产能过剩”滑向“产能告急”。

一边是播出端上星频道数量基本固定,收视端观众追剧需求依旧旺盛;另一边却是生产端“掉链子”——制作能力缩水、新剧产量暴跌,电视剧市场“生产力跟不上生产关系”的矛盾越来越突出。

颓势并非偶然,早有明确信号:2015年“一剧两星”政策正式实施,国产剧产量此后进入“连续下跌周期”,部数与集数双双逐年下降。近年来,影视业又遭遇资本寒冬,更是让本就承压的行业生产意愿出现断崖式下滑。

2023年起投资信心稍有回暖,2024年备案公示剧集较上年多了55部、2139集,但“减量提质”政策把控依旧严格。2024年,真正拿到发行许可证的剧集仅115部、3490集,较上年大减41部、1142集,从备案公示到审批发行的过审率暴跌至19%,较2023年少了10个百分点,刷新历史新低。2025上半年获批新剧也仅51部、1603集。照此趋势,若政策不及时调整提振,电视剧市场怕是要面临更加严峻的“动能危机”。

晚黄档首轮剧告急?荒!首重剧呈“三七格局”

上河无水下河干,生产端一收紧,播出端直接陷入“新剧荒”,上星频道晚黄档首轮剧播出量呈现逐年递减趋势:2023年该时段首轮剧播出量跌破100部;2024年进一步降至88部,创历史新低,同比降幅超过8%;2025年,得益于微短剧的补充供给,上星频道新剧播出总量有所回升,前9个月超过80部,但传统长视频新剧的实际增量仍相对有限。

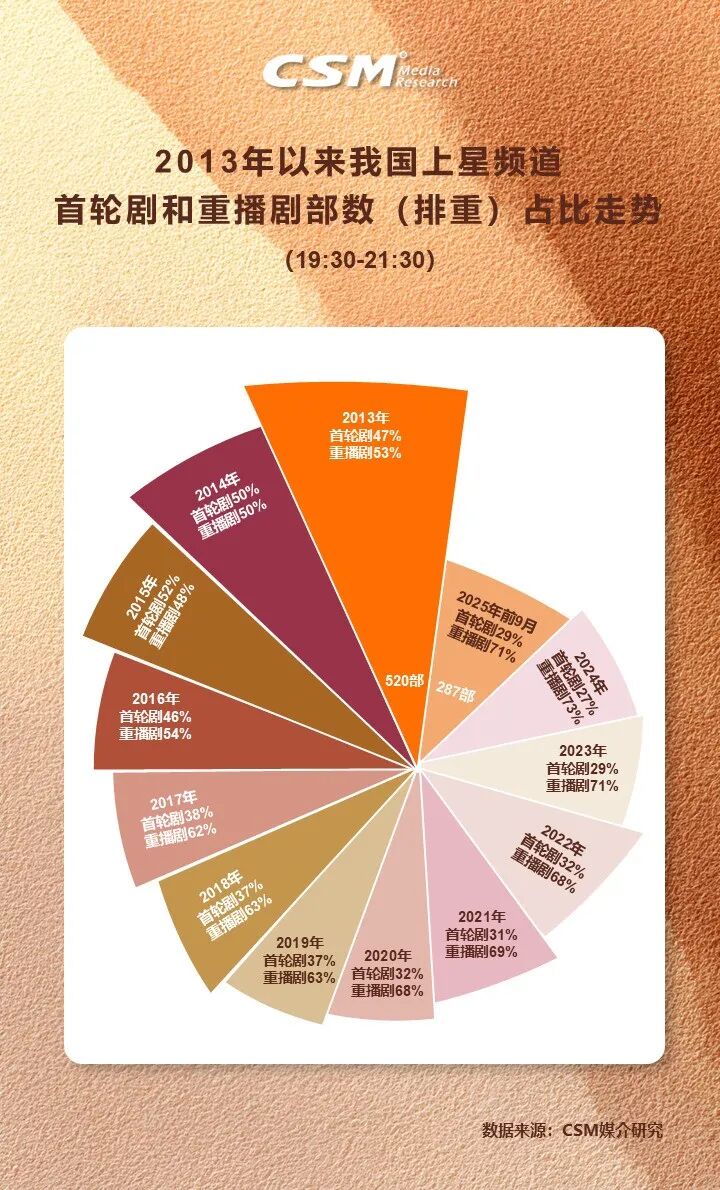

这十年来,大屏端“首重剧”结构明显倒挂,首轮剧占比持续走低,重播剧占比同步攀升。2015年时,首轮剧在上星频道晚黄档不重复部数里还能占超一半,可从2016年起就开始“跳水”——2016年不足五成,2017年跌破四成,到2023年更是连三分之一都不到,反倒是重播剧占比越来越高,观众打开电视常看到“老剧回锅”、“新剧二刷”,首重剧数量悬殊问题愈发突出。

多少频道无“新”可播?偏!新剧资源分配失衡

当下荧屏,“迟暮感”似乎愈发凸显:重播剧成了多数上星频道的“主力军”,能分到首轮剧“蛋糕”的频道越来越少,只播老剧的平台反倒日渐增多。

这一趋势从数据上可清晰印证:2020年起,晚黄档播出首轮剧的上星频道占比,已被只播重播剧的频道反超;到2024年,二者差距进一步拉大至“三七开”,前者占比仅32%,后者则飙升至68%。2025年前9个月,尽管格局缩窄至“四六开”,但重播剧主导荧屏的整体局面并未扭转。

新剧供给短缺,不仅催生了资源分配的严重失衡,更让市场垄断态势进一步加剧。那么,稀缺的新剧资源究竟流向了何方?答案是,八成以上都集中在购剧实力强劲的头部平台。

自2023年起,这一趋势尤为明显:七大平台直接包揽了87%的上星首轮剧资源:中央台八套占比16%、湖南卫视13%、东方卫视13%、江苏卫视12%、北京卫视12%、中央台一套11%、浙江卫视9%,头部平台的资源垄断格局已十分显著。

至于二三线省级卫视?能分到的资源寥寥无几:近三年里,只有天津、安徽、广东、湖北等少数频道能参与3-8部次首轮剧播出,广西、四川、河南、山东、吉林、黑龙江等卫视,偶尔播1-2部次。资源高度集中的现状下,频道间的资源差距十分突出。

重播选剧有何门道?新!“时效性”为核心关键

作为内容消费品,电视剧的“新鲜度”堪称核心竞争力,首轮播映权是剧集市场的“塔尖明珠”,凭借稀缺性握有特殊价值。对于重播剧而言,“锁鲜度”也是解锁剧集长尾价值的关键密码。

上星频道对重播剧的“时效性”极为看重,剧集的“出厂日期”直接决定重播优先级——不少首轮剧刚结束首播,就被火速安排重播。CSM研究进一步印证:近几年的首轮剧已成为重播市场的“香饽饽”,尤其两年内的首轮剧最受青睐。数据显示,能荣登上星频道晚黄档复播的新剧,“黄金期”通常不超过3年,这类剧集的整体占比超50%。

具体到今年前9个月,上星频道晚黄档播出的剧集部次中,约18%是今年新鲜出炉的首轮剧重播,近25%是2024年首轮剧重播,8%是2023年首轮剧重播;反观首播期超过3年的剧集,重播概率则大幅下滑。显然,对众多频道而言,当无新剧可播时,“趁热抢播”近期首轮剧,已成为收割热剧“剩余红利”的关键策略。

大屏“以质补量”?优!市场呼唤更多优质新剧

市场热切期盼涌现更多优秀新剧,但受限于新剧供给不足,不得不退而求其次,以次新剧集或经典好剧弥补市场空缺。基于这样的行业现状,当首播市场深陷“量”的困局,“质”便成了破局突围的核心抓手。

在此背景下,哪些电视剧能凭借过硬实力,实现高频次复播?

从今年前9月数据来看,“三精”品质大剧稳坐重播市场“C位”,持续占据上星频道晚黄档主流阵地。其中,《我是刑警》《六姊妹》堪称“复播爆款”,被13家平台同步纳入重播清单;《小巷人家》热度不减,重返11家频道;经典老剧《亮剑》《人世间》也再度翻红,登陆5家荧屏收获新一波关注,展现出优质内容的长效生命力。

央视首播剧则凭高端品质成为“重播常客”。在复播覆盖频道数超5家的剧集中,央视剧占比显著,共囊括17部。除《我是刑警》《六姊妹》这两部“复播王”外,《西北岁月》《上甘岭》《南来北往》《叛逆者》等表现同样亮眼,覆盖7至10家上星频道,进一步印证了央视首播剧的品质号召力与市场认可度。

市场已证明“以质补量”的可行性,但行业更需思考:如何从当前的“减量提质”,迈向“求新与求质并存”的“增量提质”新阶段,持续产出更多优质新剧以满足市场需求。

结 语

当大屏缺乏新鲜内容,观众会加速流向流媒体。新剧是大屏的“活水”,唯有不断档,广告资源才有“附着点”,其吸引力与商业价值才能延续。

要破解电视剧生产端产能下滑、供给不足的核心困局,审批机制的优化升级堪称关键突破口——唯有通过制度革新打通生产“堵点”,才能从源头激活供给活力。

政策作为调节行业生产关系、解放生产力的关键力量,既曾推动行业迎来创作繁荣,也引导行业进入“减量提质”的调整阶段。

借政策优化、审批提速等“顶层设计”破局,推动电视剧生产力进一步释放,已是水到渠成的必然之举。

推荐阅读

经典栏目

精彩专题

关注我们

大视频行业颇具影响力的行业社群平台,重要新闻、热点观察、深度评论分析,推动电视行业与各行各业的连接。

集合电视台、网络视听、潮科技等各种好玩信息。

专注于报道广电行业新鲜5G资讯,致力于成为广电行业有权威、有深度的5G自媒体平台。

UHD、4K、8K的最新资讯和最深入的分析,都在这里。

视频产业的专业圈子,人脉、活动、社区,就等你来。

我们只沉淀有深度的信息和数据。

致力于卫星电视信息、卫星通信技术、天地一体网络应用案例、以及广电、通信等产业的市场动态、政策法规和技术资讯的传播。