(作者:任琦 杨静 张宇洲 浙江传媒研究院)

当人工智能技术的浪潮带着席卷一切的雄心和伟力呼啸而来时,一向以报道新知新潮为己任的媒体人,面对这股洪流,自身正经历着怎么样的变革?人工智能技术,特别是生成式人工智能在媒体中的应用又处于什么样的状况?它将在何种程度上改变媒体的未来?本文通过对浙江主流媒体的调研,发现人工智能技术的运用成为当下媒体机构的普遍选择,AI+在内容生产、服务运营等多方面改变着媒体日常生产的图景。这场由人工智能技术引领的革新,不但成为推进媒体深度融合的新动能,也将成为主流媒体系统性变革的先声。

媒体+人工智能会催生怎么样的化学反应?2025年2月底至3月,通过实地走访、书面调研、深度访谈等多种方式,笔者对浙江2家省级传媒集团和全部11个所辖市的13家传媒中心(集团)(注:除杭州、宁波两市外,浙江省其他9个所辖市的报纸和广播电视均融合成为新闻传媒中心)以及个别县级融媒体中心,就人工智能技术应用于新闻生产实践的情况进行了调研。

在调研走访中,笔者发现,和其他许多行业一样,智慧化生产、智能化更新正在以前所未有的速度走入媒体,改变着传媒业的生产图景。对AI技术的运用,有的媒体已经开始商业化和产业化布局,有了成熟的发展成果,下好了先手棋;有的媒体正在躬身入局,谋划系统性推进;还有的媒体成立了AI学习小组,由点到面进行创新扩散……尽管技术使用的范围有差异,推进速度有快慢,但努力跟随技术变革的脚步,用AI技术辅助新闻生产,从而进一步迈向媒体深度融合,成为大多数媒体的选择和行动。

浙江日报报业集团的传播大模型、浙江广电集团的ZMG智媒果大模型(创作平台)、杭州日报报业集团的“新质AI媒”平台、杭州文广集团AIGC已在50%以上自制节目中运用并战略布局媒体人工智能领域,宁波日报报业集团的“1+1+N”媒体AI赋能内容生产框架体系、宁波广播电视集团的生成式人工智能创作平台“融媒创作港”等等的创新应用,让人感叹媒体+AI在新闻生产实践中发展之快、布局之广。人工智能技术应用驱动下的媒体智能化不仅成为媒体深度融合发展的重要推动力,而且正在成为主流媒体系统性变革的先声。

1.浙江媒体的AI运用图谱中,大模型、数字人和用AI技术进行音视频产品创制表现突出

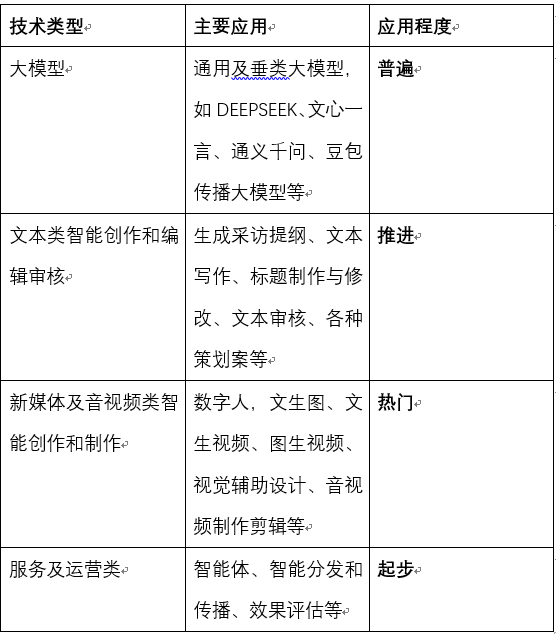

浙江传媒业目前在新闻生产实践中的AI技术运用主要涵盖大模型、数字人、利用人工智能技术进行社会热点监控和采集、多模态新闻创作、智能审核和传播等(详见表一)。

调研发现,省级媒体及经济实力较强的地域,基础设施更完备,无论在组织和个人层面,对人工智能技术的尝试和运用范围更广泛,对人工智能技术的理解也更深入。同时,得益于浙江全省一张网的媒体融合的顶层设计,以“浙江省媒体技术集成中心、数据交互中台和融合传播中枢”为定位的传播大脑浙江科技有限公司,于2023年推出了专门针对媒体的垂类大模型——传播大模型,并进行持续优化。传播大模型已在对话、搜索、创作、绘图、审校等环节开发了60余项专为媒体设计的AIGC功能。目前,浙江约有一半的市级媒体使用由传播大脑公司推出的传播大模型产品,在技术平台方面同步进行了智能化的提升。除了传播大模型外,通义千问、豆包等通用大模型也成为一些媒体的选择。当然,时下最火的DeepSeek也没有缺席。浙江日报报业集团、浙江广电集团等均表示有意进行私有化部署。2025年春节后,温州市传媒中心在温度客户端接入了DeepSeek后,每日有千余人次的使用量。台州市传媒中心表示,已经在进行本地化部署的测试。事实上,不仅省市级媒体在抢先“尝鲜”,县域融媒体中心同样不甘落后。其中,瑞安融媒体中心的天瑞地安客户端在2月8日率全国市县媒体之先,接入DeepSeek,并同步上线“瑞融AI”1.0,旨在深度打造本地知识库,开展专属化训练,进行应用开发和场景创新运用。

由于技术成熟度及需求的适用性不同,如表一所示,不同的人工智能技术运用的范围和介入新闻生产的深度各有不同,在目前阶段,数字人成为媒体运用AI创新节目形态的新宠,最热门且最广泛的运用当属AIGC在新媒体及音视频产品中的应用。

继杭州文广集团2025年春节的数字人新闻主播零失误播报联播节目出圈以后,数字人的运用迎来高光时刻。日前,浙江日报报业集团社长、党委书记姜军的数智人分身作为主持人,现身一档名为《老姜打卡杭帮菜》的文化美食节目。杭州日报报业集团旗下各媒体均有自己的数字人,形成了数字人矩阵。除了常见的新闻播报外,还和直播带货系统相集成、文旅推广等场景相结合。温州媒体的数字人探索也是领风气之先。据介绍,温州市新闻传媒中心旗下的温州都市报早在2019年就依托科大讯飞,在全国地市级媒体中最早推出了AI虚拟主播,并创新性地把AI技术用于政务服务,在全国首推AI主播播报政策。其后几经迭代,在微信公号、客户端上线了《AI报温州》等专属AI节目。

2.提升技术平台和客户端的AI含量,组建AI实验室、学习小组等成为推进媒体+AI的重要抓手

采编平台和客户端成为“媒体+AI”的集中展示地。比如金华市新闻传媒中心最新研发的“麒麟美地”全媒深融系统中的“爱创空间”模块,集合了文字、图片、影音、数字人创作等AI工具。嘉兴市新闻传媒中心的嘉媒平台,接入AI实现了辅助新闻创作功能。衢州市新闻传媒中心则在传统的采、编、审、发等环节细化了场景拓展。包括湖州、舟山等在内的多家传媒中心则重点提到了智能媒资库建设,并将其视为打造有本区域、本媒体特色的智能体的基础工程。绍兴市新闻传媒中心因为明年即将搬入新的传媒大楼,传媒中心正在紧锣密鼓地进行技术平台的调研,目标直指智能化、智慧化。提升平台的AI“浓度”,对新闻生产流程、内容创作和传播进行AI视域下的重构,成为下一步技术平台建设的主要方向。

新闻生产平台的AI“浓度”在提高,客户端也成为媒体+AI的集中展示地。湖州市新闻传媒中心的智能化建设规划中围绕南太湖号客户端做了多方设计,包括推出客户端“AI”首页;依托建设本地化大模型技术,构建南太湖号1号智能编辑、1号智能运营、南太湖号虚拟客服等三大智能化应用体系等。

为了推动媒体+AI的发展,浙江省多家媒体建立了AIGC实验室,推进人工智能技术在媒体中的开发运用和创新试验。比如2024年3月,长兴县融媒体中心成立了AIGC实验室,开始用AI技术进行短视频生产。运行一年后,中心决定今年要实现全员AI,把AIGC融入到策采编发展全流程。2024年4月16日,宁波广电集团AI应用实验室正式挂牌,确立了以AI技术赋能媒体内容生产的科技创新理念。同年11月,宁波日报报业集团成立了集团智能媒体实验室。实验室作为该集团智能化改革的创新驱动核心,下设规划保障、技术创新组、市场拓展组和专家顾问组。目前实验室的重要产出成果除了“智派万象”AI工具箱,还包括甬派客户端的优化提升。“民生e点通”的AI小助手、作文AI点评系统等智能化应用,提升了用户体验,增强了对用户的吸引力。

3.输出智能技术,拓展新闻+政务服务商务的想象力,成为媒体+AI的新赛道新产出

一方面媒体本身的智能化升级和改造正在进行当中,另一方面,利用掌握的AI技术打造新的智能产品并对外进行输出,提升新闻+政务服务商务的智能水平,成为媒体运营的新思路。

笔者在杭州文广集团走访调查时,正遇到杭州市职业病防治所的一位医生在AI生产实验车间采集影像资料,以生成数字人并运用于后期科普节目。杭州文广集团的数字主持人火出圈后,除了各地广播电视台前来取经洽谈定制外,金融、医疗、公交、文旅等多个行业也表现出了浓厚的兴趣。事实上,杭州文广集团在众多市级传媒中,是一家直接以商业化、产业化的方式进入媒体+AI技术赛道的独特存在。2024年11月杭州文广集团成立了浙江华智万像科技有限公司,并通过自研+合作的方式,快速推出了其核心产品“智像万千短视频智能创作平台”,涵盖智能声音、智能演播、智能分发等八大系列。这个平台不仅成为杭州文广集团的内容生产平台,还在积极对外输出。据了解,该公司目标直指上市。他们相信媒体+AI技术服务是一个前景广阔的新赛道。

杭州日报报业集团继打造传播运河文化的AI交互机器人“运河百晓生”,产生了一定的经济效益后,又一重磅政务智能产品——杭州市信访局与杭报集团联手打造的“灵光小杭”智能体于4月初上线。这个智能体深度融合了“12345”官方知识库与“橙柿互动”平台数据资源,依托DeepSeek大模型技术,以“知识库+AI训练”双轮驱动,打造智能问政系统,开启超大城市社会治理热线服务的新模式。

在AI技术越来越发达的今天,智慧城市、智慧服务的场景越来越多,基层社会治理对高效便捷的需求也越来越多样化。同时,数据安全、语料安全、隐私保护等也日益成为各方关注的焦点。主流媒体平台在这方面具有良好的品牌背书。如果主流媒体在政务、商务、服务中能充分运用掌握的AI技术,拓展智慧服务的想象力,打造出新型智能产品,一定能够开拓出新赛道,实现AI背景下新闻+政务服务商务的升级迭代。

媒体+AI成为2025年媒体业发展的热词。在AI的助力下,解放新闻生产力、创新内容表达、降本增效方面有明显的作用,但和其他新事物一样,在发展热潮之下,也存在一些问题。

1.能力如何转化为真正的运用,需要全行业共同努力

通过调研,笔者发现,虽然诸如智能写作、编辑、影像制作等人工智能辅助内容生产的能力已经具备,基础设施也已初具规模,但除部分媒体外,AI真正嵌入每位采编人员的生产日常却还有一段距离。

和一般的印象相同,年轻且学历高的采编人员使用AI的热情和频率高于年纪较长的采编人员;组织层面越强调、越重视,员工的使用频率也越高。但即便如此,除部分步子迈得较快的媒体外,对一般媒体而言,高频使用人工智能技术进行新闻生产的比例仍然难达50%。显然,能力要转化为真正好用的产品,成为生产的主流,需要一个演进的过程。按照埃弗雷特·罗杰斯的创新扩散理论,创新扩散要经历知晓、劝服、决定、应用、确定五个阶段。媒体对AI技术的使用还处于早期使用者向早期大众使用者过渡的阶段。

之所以出现媒体+AI在采编人员日常生产和运用还不够普及的情况,原因是多方面的。首先是技术本身仍在不断成熟和进化过程中。有不少采编人员反映,运用采编平台自带的这些AI功能,产出的成品没有达到专业的预期,试过几次就不想用了。真要用的话,他们首选的还是垂类工具,比如AI视频创作的可灵、即梦等专业软件。不过即便是专业软件,仍不可避免地会出现诸如穿模、跳帧、头和身子朝向相反、透视不对等问题。除了技术本身,使用者使用智能工具能力的高低也影响了使用结果。如果对智能工具使用不熟练,可能花费了较多时间和精力,得到的结果还不如自己直接动手。生成式人工智能的“人工幻觉”问题也多少阻碍了技术应用的热情。由于训练语料本身可能受到污染,“一本正经”地胡说八道是大模型目前还无法克服的难题,对于以“真实、客观、准确”为要义的新闻生产来说,这样的错误是致命的。

其次是技术投入的问题。技术投入包括两方面,人才的投入和资金的投入。如果说互联网大厂和各个高度市场化的人工智能技术公司,提供得更多的是通用意义上的技术和能力的话,媒体业技术人员做得最多的就是整合运用这些通用技术,进行基于本行业和本单位特点的二次开发。也就是说,媒体+AI的最后一公里,需要能深入理解本行业特点的技术力量进行进一步的创制。目前,除部分传媒集团外,大多数新闻传媒中心的技术力量由两部分人员组成——传统的制播技术人员及为客户端服务的新媒体技术人员。媒体行业技术领军型人才、尖端技术人员不足,创新创意型的技术设计和转化能力有待提升。当然这个问题也不是没有破局的可能。杭州文广集团的华智万像科技公司,一方面充分利用杭州作为数字经济高地的优势,加大对尖端技术人才的引进力度,包括引入首席科学家,另一方面利用身在生产现场的优势,加强与采编部门的紧密合作,共同开发。面对采编人员在使用过程中碰到的问题及时响应,不断改进,不计成本打磨系统产品。公司负责人坦言,只有这样无缝对接,一起努力,才能创建出真正符合媒体生产实际需要的应用场景和技术系统。技术投入也离不开资金的支持。对集报纸、新媒体和电视广播于一体的传媒中心来说,这也是一笔不小的开支。各地对传媒中心技术改造支持的政策各不相同,有的每年能得到相应的资金支持,有的则完全要依靠自己解决。近年来,受外部环境和媒体产业转型发展的影响,媒体的营收能力下降,媒体产业从高速发展期进入平稳甚至收缩阶段,新技术迭代的速度多少会受到影响。

再次是动力机制问题。除了技术本身局限性外,传统的路径依赖和使用习惯,也阻碍了新技术的扩散。开年以后,不少媒体机构,像绍兴、嘉兴、湖州等地的传媒中心都第一时间组织了关于AI技术运用的培训和讲座,但新技术的使用还是以引导和鼓励为主。从个体使用者层面来说,“求稳、怕麻烦、怕出错、传统办法用习惯了”等想法也不少见。而基于大模型的各种媒体智能技术却是用得越多、训练得越多才能改进得越快,越不用就越不能提高。从组织层面来说,同样存在着动力的问题。如果传统的生产组织方式和运营模式足以满足当前的需要,革新的愿望就会小很多。值得一提的是,组织层面的稳妥也有现实的考量。新技术日新月异,技术市场上新生事物层出不穷,也难免令人迷惑:哪些是形式大于内容,过眼云烟的“花架子”?哪些是代表未来方向的真本领?这就需要准确把握,否则稍有不慎,就可能要承担几十万元甚至上百万元的经济损失。这种风险也多少使媒体人陷入一种两难困境:不升级新技术,跟不上时代的需求,升级改造又怕建成之时就是技术落后之日。正因为如此,部分传媒中心宁可选择等一等,看一看,不愿过于“先进”。

当然,这些都是媒体+AI发展过程中的问题,也是相当一部分行业面临AI时代共通的一些问题。想要在AI技术的发展中跟上时代的步伐,需要通过行业内各方力量一起努力,提升全行业的智能化水平。

2.人工智能运用于新闻生产,产生新的风险需要进行规范

媒体+AI,为媒体内容生产提供了便利,但不可避免也带来了一些问题,从目前的新闻生产实践看,主要有三方面的风险。

其一是真实性的风险。随着深度伪造技术指数级地上升,有图有真相,有视频有真相的说法都成了过眼云烟。大模型的“人工幻觉”,隐藏的偏见等也容易使人难辨真假,陷入迷雾。把握新闻真实,传播事实真相变得更有挑战性。

其二是使用规范性的风险。从调研情况看,机构媒体在AIGC的播放和刊出时,都能够给予标识。但随着AIGC运用越来越广泛,在什么情况下、什么样的范围内运用AIGC,在运用时应该规避什么风险,数据安全如何得到保障……这些问题对于多数传媒机构只有一个比较笼统的框架,没有明确的规范。采编人员还是凭着传统的职业伦理和要求进行操作。目前,迫切需要基于生产实践探索制定系统全面的规范准则,防止AIGC对新闻的真实、客观、准确的原则造成伤害。

其三是版权方面的风险。AI大模型语料训练版权挑战是近两年来国内外版权保护的热点问题。北京、广州等地判罚过首例AI生成声音人格权侵权案,画师起诉AI绘画软件开发运营者著作权侵权案件等。现在,不少媒体都在对大模型进行本地化的语料训练和开发运用,也需要规避相关的侵权问题。除了语料训练外,由AI生产的文字、图片、音视频等的版权归属如何界定、使用又该如何规范也是一个不容忽视的问题。就目前来看,各国对AIGC的版权认定存在分歧,还处于探索与起步阶段。2023年12月,北京互联网法院公开开庭审理了国内已知的AI绘画第一案,从司法层面对“AI绘画是否构成著作权法意义上的作品”作出认定。此外,用AIGC方式来生产具有某位艺术家特有风格的动画、短视频等视听音像作品是否涉及侵权,用热门影像产品进行二次创作传播是否涉及侵权等,也是媒体利用AI进行内容生产时需要考虑的。

通过调研,笔者发现,目前媒体还普遍将AI当作赋能新闻生产、降本增效的工具,类似互联网兴起之时,媒体+互联网的初级阶段。历史的经验表明,当互联网作为水和电一样的基础设施存在时,整个社会的形态、结构和运行方式会进行更深层次的改变,传统的“XX(指代任意产业)+互联网”随之也转向了“互联网+”。而人工智能技术对社会带来的变革是一场绝不亚于互联网的革命。不远的将来,它必将从“XX+AI”进阶到“AI+”的新阶段,从而为各行各业的组织方式、运行逻辑带来更深刻的变革。从这个意义上来说,媒体行业与AI的结合还仅仅是一个开始。

我们正站在一个时代的转折点上。在新技术的加持下,未来的传媒生产是否还是继续现有的生产方式和生产流程?人机协同下的内容生产的组织方式是否会因工具的变革而产生结构性的变革?由生产方式带来的组织变革,是否会催生出新的体制机制来进一步解放生产力,从而引发行业生态格局的变化?这些事关媒体未来发展的问题需要在AI视域下进行重新审视。

技术的创新迭代超过人们的想象,今天人工智能技术正重新塑造经济社会发展的格局。媒体对人工智能技术的点滴运用所带来的变革,也必将跨越从工具的革命到革命的工具的阶段。

党的二十届三中全会通过的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》对主流媒体提出要“构建适应全媒体生产传播工作机制和评价体系,推进主流媒体系统性变革”。这是中国式现代化建设进程中,媒体完成自身现代化建设和参与中国式现代化建设的时代命题。如何变、怎么变是每个主流媒体在发展中的必答题。媒体融合发展的十年,已经证明主流媒体拥抱新技术的重要性。深刻理解新技术发展的逻辑,主动运用新技术,适应新技术革命带来的变革,将成为主流媒体系统性变革的先声!

推荐阅读

经典栏目

精彩专题

关注我们

大视频行业颇具影响力的行业社群平台,重要新闻、热点观察、深度评论分析,推动电视行业与各行各业的连接。

集合电视台、网络视听、潮科技等各种好玩信息。

专注于报道广电行业新鲜5G资讯,致力于成为广电行业有权威、有深度的5G自媒体平台。

UHD、4K、8K的最新资讯和最深入的分析,都在这里。

视频产业的专业圈子,人脉、活动、社区,就等你来。

我们只沉淀有深度的信息和数据。

致力于卫星电视信息、卫星通信技术、天地一体网络应用案例、以及广电、通信等产业的市场动态、政策法规和技术资讯的传播。